Depuis plus d’un siècle, l’idée de relier l’Europe à l’Afrique par un tunnel sous-marin fait rêver ingénieurs, géopoliticiens et économistes. Le détroit de Gibraltar, qui sépare l’Espagne du Maroc sur une quinzaine de kilomètres, a été le théâtre de nombreuses études et propositions. Entre utopie technologique et ambition géostratégique, ce projet n’a cessé d’évoluer, avec un regain d’intérêt au XXIe siècle.

Des premières idées aux projets franco-espagnols

L’idée d’un tunnel entre l’Europe et l’Afrique apparaît dès le début du XXe siècle. En 1930, l’ingénieur français Jean Coubard propose un tunnel ferroviaire sous le détroit de Gibraltar, inspiré par le projet du tunnel sous la Manche. Mais les technologies de l’époque et le contexte politique rendent l’idée inapplicable. Il faut attendre les années 1970 pour voir le projet ressurgir, cette fois à l’initiative des gouvernements espagnol et marocain.

En 1980, l’Espagne et le Maroc signent un accord de coopération pour étudier la faisabilité d’un tunnel sous-marin ferroviaire reliant Tarifa à la région de Tanger. L’étude géologique révèle cependant des difficultés majeures : le détroit, bien que relativement étroit (14 km au plus court), présente une profondeur pouvant atteindre 900 mètres, ainsi qu’une importante activité sismique. Malgré cela, des études complémentaires sont menées tout au long des années 1990, avec des forages exploratoires réalisés depuis des plateformes flottantes.

Des défis techniques et politiques majeurs

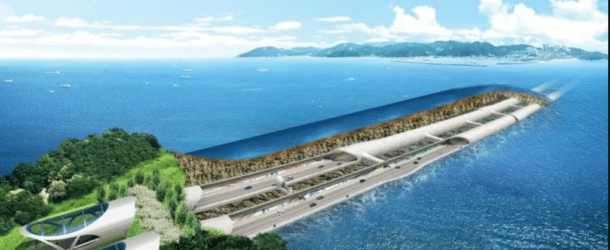

Les obstacles sont nombreux. D’un point de vue technique, la profondeur du détroit et la nature instable du sol marin compliquent la construction d’un tunnel classique comme celui de la Manche. Les ingénieurs envisagent alors des solutions innovantes, comme des tunnels flottants ou des tubes immergés reposant sur le fond marin.

Mais les difficultés sont aussi politiques et économiques. La coopération entre l’Espagne et le Maroc a connu des hauts et des bas, notamment à cause de tensions diplomatiques autour du Sahara occidental ou de la question migratoire. De plus, le financement d’un projet estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros n’a jamais pu être assuré. L’Union européenne, bien que favorable à une meilleure intégration euro-méditerranéenne, n’a jamais engagé de fonds concrets dans cette infrastructure.

Un projet relancé au XXIe siècle

Dans les années 2000, l’intérêt pour un tunnel Europe-Afrique revient sur le devant de la scène, porté par les enjeux énergétiques, migratoires et commerciaux. En 2006, un rapport du Parlement européen évoque à nouveau la pertinence d’un tel lien. Mais ce n’est qu’en 2023 que le projet connaît un nouvel élan : l’Espagne annonce vouloir relancer les études techniques avec le Maroc, dans le cadre de la candidature conjointe à la Coupe du monde 2030. Le tunnel pourrait, selon certains, symboliser une nouvelle ère de coopération euro-africaine.

Ce projet, encore loin d’être réalisé, s’inscrit désormais dans une vision plus large de connectivité continentale. Au-delà du tunnel, d’autres initiatives voient le jour, comme les câbles électriques sous-marins entre les deux rives, ou les projets de ferries à grande vitesse.

Une utopie toujours d’actualité

Le tunnel Europe-Afrique reste pour l’instant une promesse non tenue, mais son intérêt stratégique ne faiblit pas. Il incarne les espoirs d’un avenir plus connecté entre les deux continents. S’il voit un jour le jour, il ne sera pas seulement un exploit technique, mais aussi un symbole fort de rapprochement entre deux mondes séparés par quelques kilomètres… et de nombreuses barrières.

Photo : pagtour.info

Facebook

Facebook RSS

RSS Twitter

Twitter